4月17日に開催されるブルーノート東京公演に向けた準備中、偶然にも32年前の1993年4月11、12日と開催されたパルコ劇場でのコンサートの記録映像を発見しました! 当時、TV の連ドラの録画でコンサートの映像が録画されているビデオをうっかり消してしまったのです。これを持っていたのは私だけだったので当時も今も本当に悔やまれます。が、なんと今回発見されたのは4月12日の後半部からの映像でした。当時観た記憶がなかったのでびっくりです!

映像には4月17日に開催されるブルーノート東京公演の参加メンバーから、大野由美子、小川千果、椎名謙介、高木完、田村玄一さん等の32年前のお姿もご覧いただけます。

当時このコンサートに参加された方、是非4月17日のブルーノート東京公演で再会しましょう!!!

– ヤン富田

While preparing for the upcoming performance at Blue Note Tokyo on April 17, I happened to discover a video recording of a concert held 32 years ago, on April 11 and 12, 1993, at Parco Theater!

Back then, I accidentally erased the concert footage by recording over it with a TV drama series. Since I was the only one who had that video, I deeply regretted it then—and still do today.

However, to my surprise, what I discovered this time was footage from the latter half of the April 12 concert. I had no memory of seeing this before, so it was quite a shock!

In the video, you can also see the younger selves—32 years ago—of some of the members who will be performing at the Blue Note Tokyo show on April 17, including Yumiko Ohno, Chika Ogawa, Kensuke Shiina, Kan Takagi, and Gen Tamura.

To those who attended that concert back then—let’s reunite at the Blue Note Tokyo performance on April 17!!!

—Yann Tomita

___________________________________________________________

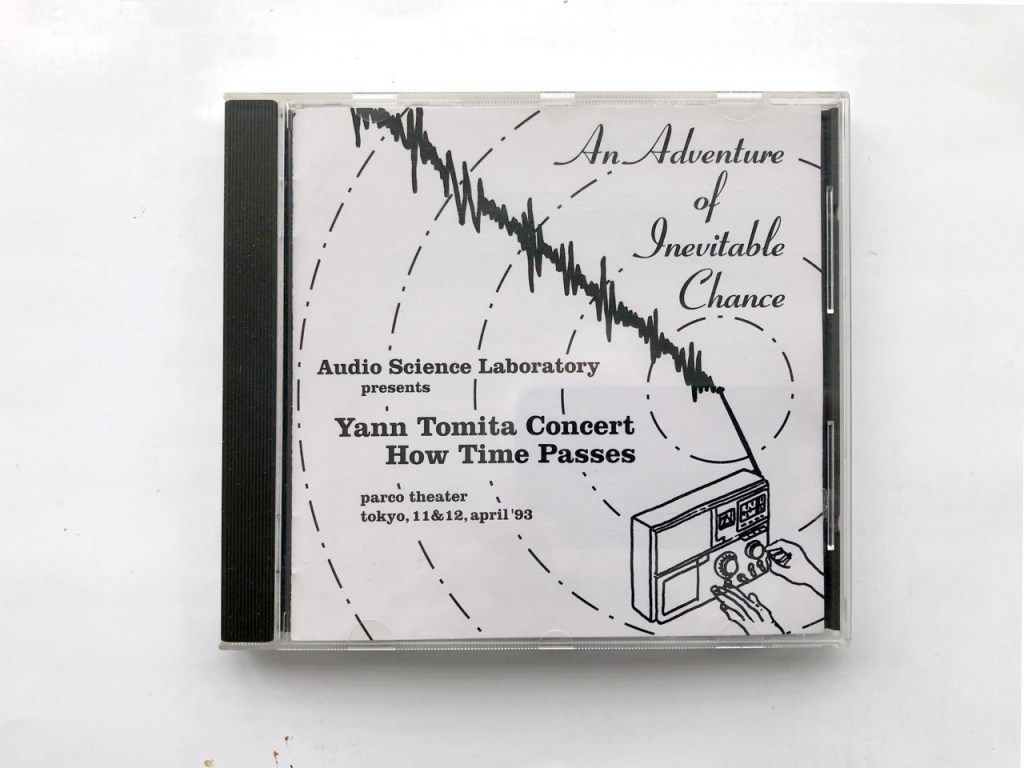

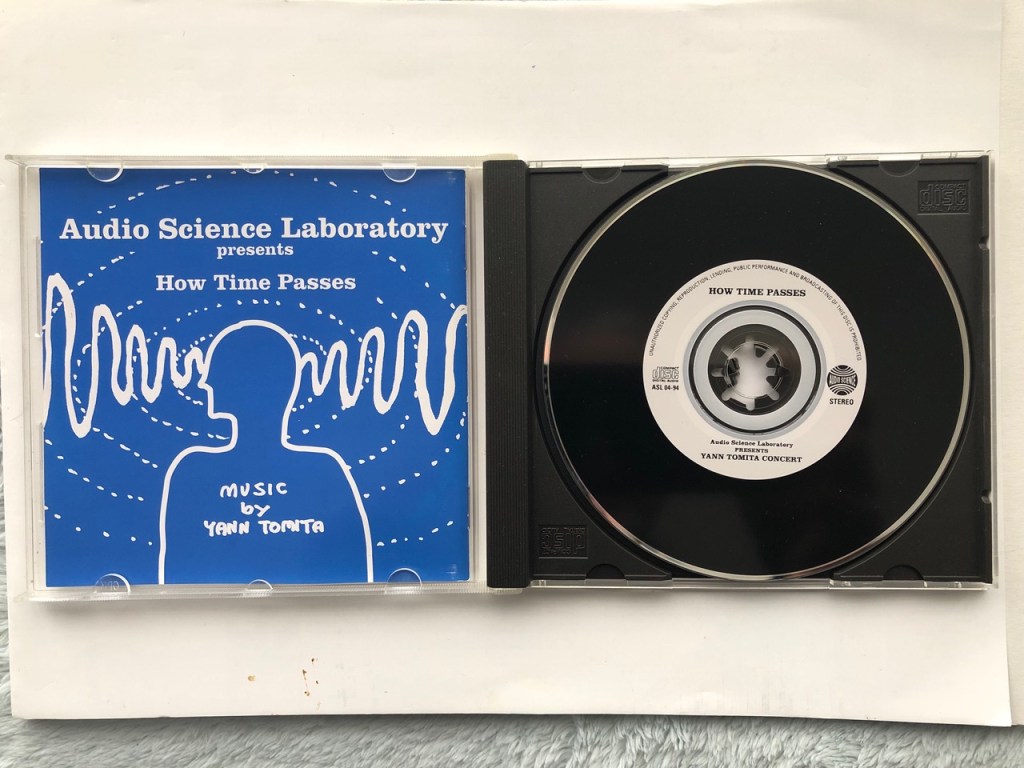

コンサートから1年後の春、コンサート会場でアンケートにお応え下さった方に郵送されたCD。

受け取った方は突然送られて来てびっくりしたと思います。

CDには佐俣正人さんによるテキストが掲載されています。

A year after the concert, in the spring, a CD was mailed to those who had responded to the survey at the concert venue.

I’m sure the recipients were surprised to suddenly receive it out of the blue.

The CD includes a text written by Masato Samata.

_____________________________________________________________

未確認飛行音楽 / Unidentified Flying Music

佐俣正人

スティーヴン・スピルバーグの『未知との遭遇』には、未知との予期せぬ出会いを通して、進歩して行く人間の姿がベリーロマンティックに描かれていた。

ある夜、アイスクリームの形をした謎の光る物体を偶然目撃したリチャード・ドレイファス扮する主人公は、それ以来、何かに取り憑かれたように人が変わってしまう。夕食中、お皿の上に盛られたポテトサラダをながめていると、突然、創作意欲に襲われ、塔のような不思議なオブジェを一心不乱に作りはじめ、家族を驚かせたりするのだ。なぜ、そうしてしまうのか自分でもわからない。が、そうせずにはいられないのだ。まるで彫刻家のように、シェーヴィングクリームで、粘土で、不思議な塔をくり返し制作する。謎の塔は、彼をひどく困惑させた。が、同時に、得もいわれぬ幸福な気持ちにさせるのだった….. 。

1993年4月11日夕。

開演してまもなく、観客は ”いつも” とちがう雰囲気を感じとり、静かなパニックにおちいった。

”わたしたち人類の未来と、この宇宙における役割とはいったい何か?”

もしこんな、普段考えたこともないような質問を突然投げかけられたら、あなたは?

この夜、集まった人びとがおちいった状態とは、そんなたぐいのパニックだったかもしれない。

この夜、コンサート序盤に演奏されたナンバーは、日常生活を甘く包み込んでくれたり、ほどよく刺激してくれる ”いつも” の音楽ではなかった。かといって、知的に分析して理解するための音楽でもない。それは、感情の奥深い場所をマッサージし、共感を呼び醒ます、ドレイファスの不思議の塔を想わせる電子音楽だった。

ライブの序盤は、そのことに、ある種の恐怖感とコンプレックス、それから極度の緊張を感じるばかりで、ぼくら観客は、まるで金縛りにかかったようだった。

これがポップ・ミュージックのコンサート? ザッツ・ライト! けれど、観客は、まるで講義やテストでも受けている学生みたいだった(科目は、電子工学それともアシッド?)。

そんな奇妙なムードを一向に気にすることもなく、マイペースを貫いている人物が会場にいた。ヤン富田だ。

この夜、彼は(すばらしい偶然)を何度となく導きだした。

クラシカルなピアノの旋律が、偶然にも受信されたのは、”Luna for Electronics & Live Concrete Sounds” だった。ピアノは、あらかじめ用意しておいたテープの再生ではない。曲の途中、どこかのラジオ局がたまたま放送していた音楽を、ヤン富田が、カットアップしたものだ。

そのために、ノイズがちで音質も明らかに低下しているが、問題はなかった。それどころか、Lo-Fi なピアノの旋律は、一流のアレンジャーが考えに考え尽くしても果たして得られるかどうか疑わしいほど、曲と奇跡的に溶け合った。 “Luna…… “ は、この幸福なアクシデントで、文字通り、ルナティックなナンバーに完成した。

(ヤン富田は、この種の偶然を <Inevitable Chance=必然性のある偶然> と名づけ、音楽の大切な要素の一つだと考えている。)

“Synthesized For ARP 2600 & EMS Synthi A” は、チャック・ベリーやバディー・ホリーのそれとは遠くかけ離れたスタイルにもかかわらず、まぎれもなく “ロックン・ロール” だった(なぜそう感じたのか? うまく表現できないのがもどかしくてたまらない!)

20世紀がもうすぐ終わりを告げようとしている現在でも、ライブには可能性が十分残されている! 初日と2日目、いずれの演奏もアルバムに記録された”Live Cut Up – Radio Music For Inevitable Chance” は、そのことを証明した。(ラジオほど、ライブでスリリングな楽器もない。なにしろ、何を奏でるのか、チューニングするまで毎度ドキドキものだから!)

初日のテイクでは、荘厳なオペラや、J-WAVEのジングル、午後10時を告げる時報とともに、あの城達也のナレーションが受信された(BGMには、エキゾチック・ムードたっぷりなエルヴィス・プレスリーの “Blue Hawaii” が流れていた)。

“今月から、よりファンタジックなイメージの世界へ、新たなるフライトをはじめました …”

また、以下のようなナレーションも。

“旅の途中で遭遇する不思議で不可思議なものがたり ….. “

なんて暗示的なフレーズだろう。

(2日目には、”引用の一節は、その主節の会話の部分ですが… “ という、この曲のコンセプトを解説する語りまでが受信された!)

観客は、テストをパスしたようだ!

リラックスしてきたのか? 今まで一度も感じたことのない何かを感じとったのか?

コンサートの前半と後半では、観客の感覚や常識の基準は、明らかに違ったものになっていた。

とりわけ象徴的だったのは、コンサートの最後を飾ったジョン・ケージの “4:33” のカヴァーに対するリアクションだった。この曲のコンセプトは、限られた時間枠を設定し、その間、聞こえてくる音を音楽として聴こうというもので、ステージ上のミュージシャンは一切の音を出さない。あの晩、ストップウォッチを手にしたヤン富田は、0:33秒のショート・ヴァージョンでこの曲を終えた。その時の観客の反応といったら、とてつもなくおかしなものだった。

エンディングと同時に、会場から、拍手が湧き起こったのだ!

サイレントの曲に感激したのか? すっかりアシッドヘッドになってしまったのか?

それとも?

ぼく自身も相当ストレンジな気分になっていた。

ショートヴァージョンに腹を立て、”14:33” のロング・ヴァージョンにすべきだとブーイングしたい気分になっていたのだ。今思うと、なぜそんなことを思い立ったのか、不思議でならない。だって、ぼくはその時、14分にも及ぶサイレントを聴きたいとベリー真剣に考えていたのだから! そして、もっとアンビリーバブルなことに、そんな自分を、心の底から楽しんでいたのだ!

コンサートのクライマックスに演奏された “C-YA! ~ Memories Of Tape Recorder” では、安堵と興奮と至福がごちゃ混ぜになった “ベリーな感情” に、ぼくは満たされた。不思議な塔に導かれて、ついに巨大なマザーシップと遭遇したあの一瞬、ドレイファスはきっとこんな気持ちだったのではないだろうか?

この夜、コンサートでは、アルバムに収録されなかった “Beyond The Blue Star Zone”、”We Travel The Spaceways” など [Music For Astro Age] からの楽曲を始め、”Over The Rainbow”、それからスティール・ドラムの独創など、全15曲が演奏された。

幕が下りると、時計は、午後の10時40分を示していた。ライブの所要時間は、何と3時間40分だった。アルバムの所要時間のほぼ3倍、あの「風とともに去りぬ」の上映時間と同じ長さだった(これは、観賞を目的とするエンターテイメントが、3時間40分までなら十分楽しめることを意味している)。

が、この夜、起きた出来事は、これだけではなかった。

じつは、第一部の幕が上がる50分前、午後の6時10分から、この夜のコンサートはすでに始まっていた?! (少なくともぼくにとってはそうだ)。

開演前、会場には、Audio Science lab.制作のレア・トラックが、50分間たっぷりと流されていたのだ。知人への挨拶や飲み物の補給、トイレ等、すべてキャンセルして、ぼくは、BGMに集中した。

その中には、ボブ・ディランをベースにしたエレクトロニクス・ナンバーも含まれていた。強烈なループだ。開演を待つまでもなく、ぼくは、いきなりベリーハイ!な状態になった。路上にてなディランの “Like A Rolling Stone” を、一気に、無重力空間へほうり上げるなんて! スペース・ビートニク!!!

“…… 宇宙でもっとも恐ろしいのは、そこが敵意に満ちた場所ではなく、人間などに徹底して無関心だという事実だ。しかしわれわれは死という枷の範囲内で、この無関心さに立ち向かい、種としての意義と充足を見いだすべきだ。暗黒がいかに広大であろうと、われわれはそこに光を投げかけるべきだろう……”

『2001年宇宙の旅』の完成直後、プレイボーイ誌のインタビューで、キューブリックはこう語った。

果たして、ヤン富田の投げかけた光は、宇宙の暗黒を、ぼくらの内部を覆い尽くそうとしている暗黒を照らしだすことができただろうか?

08/03/1994

Unidentified Flying Music

Masato Samata

In Steven Spielberg’s Close Encounters of the Third Kind, the human journey of growth through an unexpected encounter with the unknown is depicted in an incredibly romantic way.

One night, the protagonist—played by Richard Dreyfuss—accidentally witnesses a mysterious, glowing object shaped like an ice cream cone. From that moment on, something overtakes him and he begins to act as if possessed. During dinner, he stares at the mashed potatoes on his plate and suddenly, overwhelmed by a creative impulse, begins obsessively shaping them into a strange, tower-like structure, much to his family’s bewilderment. He doesn’t understand why he’s doing it—he just has to. Like a sculptor, he repeatedly recreates this mysterious tower using shaving cream and clay. The enigmatic tower leaves him deeply confused… but at the same time, it fills him with an indescribable sense of joy.

Evening of April 11, 1993.

Shortly after the concert began, the audience sensed that something was different from the “usual,” and a quiet panic began to spread.

“What is the future of humanity? What is our role in the universe?”

If someone suddenly asked you a question like that—one you’ve likely never even thought about—how would you respond?

The state the audience fell into that night may have been something akin to that kind of existential panic.

The early numbers performed in the concert that evening were not the kind of “usual” music that gently embraces daily life or gives it a pleasant little jolt. Nor were they the kind of music that invites intellectual analysis or understanding. Instead, this was electronic music that massaged the deepest corners of our emotions, evoking empathy—reminiscent of Dreyfuss’ mysterious tower.

In the beginning, this sensation provoked a sort of fear, inferiority complex, and extreme tension. We, the audience, were paralyzed, as if under a spell.

This is a pop music concert? That’s right! But the audience looked more like students in a lecture hall—or maybe in an exam—(Was the subject electronic engineering? Or acid?)

Amid this strange atmosphere, one person remained completely unfazed, steadily going at his own pace: Yann Tomita.

That night, he repeatedly orchestrated moments of (wonderful coincidence).

The classical piano melody that happened to be received during “Luna for Electronics & Live Concrete Sounds” wasn’t a pre-recorded tape. In the middle of the piece, Yann Tomita had cut and mixed in a live radio broadcast from some unknown station.

Because of this, the sound was noisy and the audio quality clearly degraded—but that didn’t matter. On the contrary, the lo-fi piano melody blended so miraculously with the piece that even the most skilled arranger might not have achieved such harmony. With this happy accident, “Luna…” truly became a lunatic number.

(Tomita calls this kind of coincidence “Inevitable Chance”—an essential element of music.)

Synthesized For ARP 2600 & EMS Synthi A was, without a doubt, “rock and roll”—despite being miles away from the styles of Chuck Berry or Buddy Holly. (Why did it feel that way? I’m frustrated that I can’t explain it!)

Even now, as the 20th century nears its end, there’s still untapped potential in live performance! The recordings from both the first and second nights—captured on the album “Live Cut Up – Radio Music For Inevitable Chance”—proved just that. (No instrument is more thrilling live than the radio. You never know what it’ll play until you tune in!)

On the first night, grand opera, J-WAVE jingles, and even the 10 p.m. time signal came through—followed by narration from the legendary Tatsuya Jō. (As Blue Hawaii by Elvis Presley played exotically in the background.)

“From this month onward, we begin a new flight into a more fantastical realm of imagery…”

Another line:

“Strange and mysterious tales encountered along the journey…”

What a suggestive phrase.

(On the second night, a voice even explained the concept of the piece, saying: “The quoted passage is from the dialogue of the main clause…”)

The audience had passed the test!

Had they relaxed? Or perhaps they sensed something they’d never felt before?

By the second half of the concert, it was clear that the audience’s emotional state and understanding of “normal” had shifted.

Most symbolic of all was the audience’s reaction to the closing performance: a cover of John Cage’s “4:33.” The piece is based on the concept of setting a fixed time frame in which the sounds that emerge are to be heard as music, while the performers on stage remain completely silent. That night, stopwatch in hand, Yann Tomita performed a short version of 0:33. And when it ended, the audience burst into applause.

Were they moved by the silent piece? Had they become total acid heads?

Or was it something else?

I, too, felt incredibly strange.

I even found myself frustrated by the short version, wanting to boo and demand the “14:33” long version. Looking back now, I have no idea why I felt that way. Because I was genuinely ready—eager, even—to sit through 14 minutes of silence! And the craziest part: I was absolutely loving that version of myself.

During “C-YA! ~ Memories of Tape Recorder,” performed at the concert’s climax, I was overwhelmed with a mix of relief, excitement, and pure bliss—a “very” intense feeling. Maybe that moment, when Dreyfuss finally encounters the giant mothership, feels something like that too?

That night, beyond the tracks captured on the album, the concert also featured 15 total performances including “Beyond The Blue Star Zone,” “We Travel The Spaceways” from Music For Astro Age, “Over The Rainbow,” and original pieces for steel drums.

When the curtain fell, the clock read 10:40 p.m. The concert had lasted three hours and forty minutes—almost three times the album length, and just as long as Gone with the Wind. (Meaning entertainment for appreciation can still be thoroughly enjoyable even at that length.)

But that night didn’t begin there.

In fact, the concert had already started—50 minutes before the curtain rose on Part 1, at 6:10 p.m.! (At least for me, it had.)

Before the show, rare tracks by Audio Science Lab. played in the venue for a full 50 minutes. I canceled every distraction—greetings, drinks, bathroom trips—and focused entirely on the BGM.

One of the tracks was an electronic number based on Bob Dylan. A powerful loop. Even before the concert began, I was flying very high. “Like A Rolling Stone,” hurled from the street into zero gravity—Space Beatnik!

“…What is most terrifying about space is not that it’s hostile, but that it’s utterly indifferent to humans. But within the bounds of our mortality, we must confront this indifference and discover meaning and fulfillment as a species. No matter how vast the darkness, we must shine our own light into it…”

So said Stanley Kubrick, in a Playboy interview after the release of 2001: A Space Odyssey.

Did the light that Yann Tomita cast that night illuminate the darkness of the universe—perhaps even the darkness within us?

08/03/1994

Deixe um comentário